咨询请致电广强律师事务所电话:13503015895(微信同号)

亲办案例看从诈骗罪到帮信罪:二审改判的主观故意之辩 —— 初涉社会青年出借苹果 ID 账号涉诈案的精准定性

在电信网络犯罪案件中,诈骗罪与帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称 “帮信罪”)的区分一直是司法实践的难点。一审法院基于行为人与上游犯罪的关联性,往往倾向于认定诈骗罪共犯,但二审法院可能通过精细化审查,发现行为性质更符合帮信罪的构成要件。

本文,笔者将向读者展现亲办案例,为同类案件的辩护提供实务参考。

一、案件基本情况

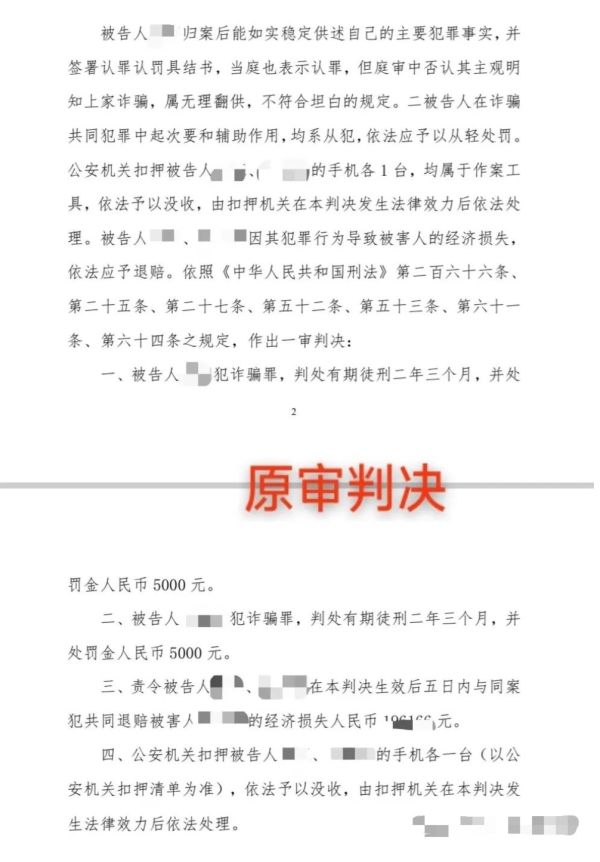

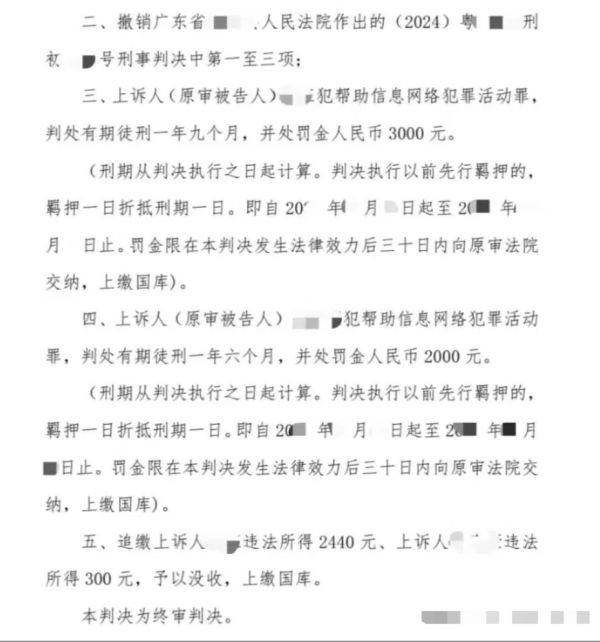

Z某系初涉社会的青年,文化程度有限且法律意识淡薄。2024年X月X日,Z某通过他人将其苹果手机ID账号提供给被帮助者使用,获利300元,后被指控为诈骗罪共犯。一审法院认定Z某构成诈骗罪,判处其有期徒刑并责令与同案犯共同退赔被害人XX万余元。Z某不服一审判决,委托我团队提起上诉。

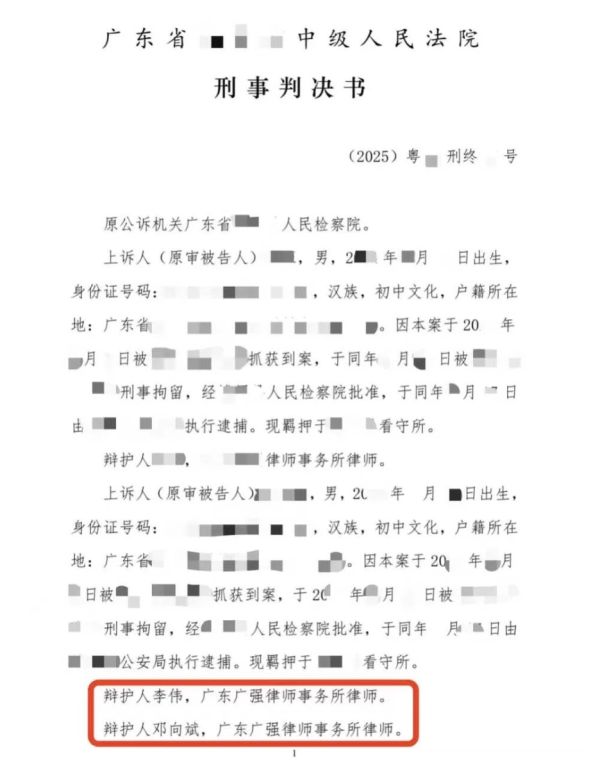

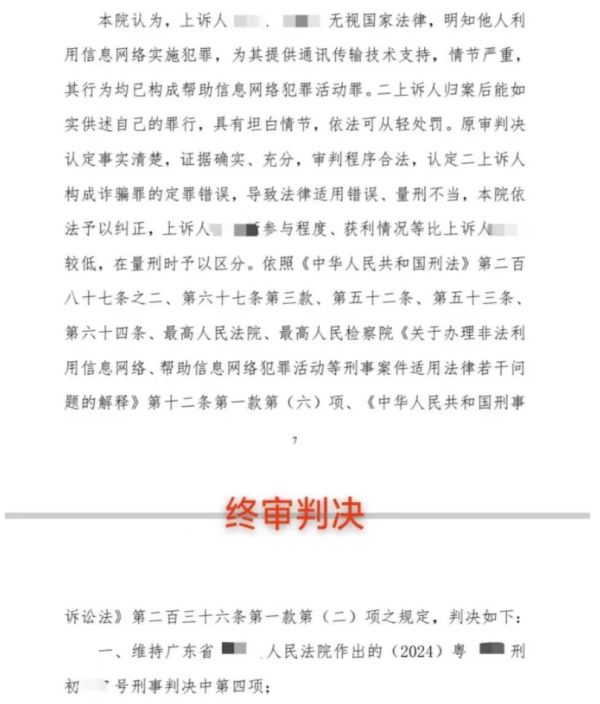

二审阶段,李伟律师团队围绕“罪名定性”与“主观故意”展开精准辩护,最终二审法院作出终审判决,认定一审法院关于Z某构成诈骗罪的理据不充分,依法改判Z某构成帮助信息网络犯罪活动罪,刑期得以减少,且无需与同案犯共同退赔被害人经济损失。

二、罪名定性分析

1. 诈骗罪与帮信罪的区别

主观故意:诈骗罪要求行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪,是一种具体的故意;而帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪,或知道他人可能实施信息网络犯罪,是概括的故意。诈骗罪的行为人一般事先、事中有意思联络,有通谋;而帮信罪的行为人,一般没有通谋或无法查清是否有通谋。

客观行为:帮信罪的帮助行为,仅适用于提供互联网接入、服务器托管、支付结算等特定帮助行为;而诈骗罪的帮助行为,既包含帮信罪的特定帮助行为,也包含提供场所、资金支持等一般性帮助行为。

2. 本案的定性依据

主观明知程度:根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条,构成诈骗罪共犯需满足“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”。本案中,Z某仅提供苹果ID账号,未参与犯罪实施、分成或后续资金操作,与被帮助者联系松散,不符合共同犯罪构成要件。Z某对被帮助者的犯罪时间、手段及金额均不知情,仅提供技术支持,符合帮信罪中“概括性明知”的特征。

客观行为模式:结合《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》第五条,提供“两卡”或类似工具(如苹果ID)构成诈骗罪需以“形成稳定配合关系”为前提。Z某仅领取固定报酬,未参与犯罪策划或资金分配,应定性为帮信罪。

三、主观故意论证

1. 认知能力与既往经历:Z某系初涉社会的青年,文化程度有限且法律意识淡薄,其对被帮助者的犯罪行为可能缺乏明确的认知。

2. 获利模式:Z某仅获利300元,且该获利与犯罪结果无直接关联,不符合诈骗罪共犯“风险共担、利益共享”的特征。

3. 行为参与深度:Z某未参与犯罪实施、分成或后续资金操作,仅提供苹果ID账号,属于“外围”帮助行为,不符合诈骗罪共犯需参与诈骗核心环节的要求。

四、二审改判依据

1. 证据审查:二审法院对一审证据进行了重新审视,认为现有证据不足以证明Z某具有诈骗罪的主观故意和客观行为。

2. 法律适用:二审法院依据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》和《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》,对Z某的行为进行了重新定性。

3. 政策背景:自“断卡”行动以来,司法机关对涉“两卡”犯罪的打击力度加大,但同时也强调区分帮信罪与上游犯罪共犯。本案中,二审法院未因涉案金额巨大而“升格”认定为诈骗罪,体现了对“严而不厉”刑事政策的贯彻。

五、结语

二审改判的本质,是对犯罪构成要件的重新校准和对法律适用的精细化解释。从诈骗罪到帮信罪的转变,不仅体现了司法机关对网络犯罪复杂性的深刻认识,也彰显了刑法“谦抑性”原则的实践价值。对于从业者而言,需警惕“模糊的违法性认知”,在提供网络服务时审慎审查合作对象的合法性;对于司法者而言,需在打击犯罪与保障人权之间寻求平衡,通过精准裁判推动网络空间治理法治化。本案的成功改判,为类似案件的辩护提供了重要的参考和借鉴。

咨询请致电广强律师事务所电话:13503015895(微信同号)

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备18013404号-2